Anthropologisch bedingte Verhaltensmuster sind der Grund, warum Menschen in ihrer Abwehrhaltung (das Gehirn ist ein

evolutionär geprägtes „Überlebensorgan“) gegen jede Art von Wandel sind (als Widerstand gegen Änderungen, der als

subjektiv empfundene Risiken). Mit dem genetisch geprägten „Willen zu Anpassung“ („Der Fitteste überlebt“) kann der

Wandel auch als Chance begriffen werden. Ziel ist grundsätzlich - im Denken und Handeln - ein natürliches Maß im

Einklang mit der Natur zu finden, um letztlich langfristig (über Generationen hinweg) zu überleben. In diesem Sinne ist

Anpassung an den realen Wandel von Individuen, Unternehmen und Gesellschaften - und zwar global - unverzichtbares

Muss.

Natürliche Anpassung (Adaption) sichert letztlich das Überleben von Mensch und Natur in Vielfalt, umfasst aber nicht

die Machterhaltung bestimmter gesellschaftlicher Gruppen, d.h. das Beherrschen, Versklaven, Dominieren, das sich

selbst Ermächtigen, Autorisieren und Privilegieren sowie auch nicht das Ausgrenzen der Anderen!

Kurzbeschreibung der Inhalte

Realität und Wirklichkeit

Die neuere Wissenschaftstheorie und die moderne

Psychologie stellen zwei früher als Synonyme betrachtete

Begriffe als ein Gegensatzpaar heraus:

•

Als Realität bezeichnen sie die Menge aller objektiv

wahren Aussagen, unabhängig davon, ob sie einem

einzelnen Menschen oder der Menschheit als ganzem

bekannt oder auch nur erkennbar sind.

•

Die Wirklichkeit hingegen ist die Menge der Aussagen, die

ein einzelner Mensch oder eine Gruppe von Menschen

für zutreffend hält.

Diese Begriffsunterscheidung wirft neues Licht auf einige

Begriffe, die für jede Wissenschaft ebenso wie für die

praktische Arbeit wesentlich sind.

So ist eine Theorie grundsätzlich nicht Teil der Realität,

sondern immer ein (formalisierter) Teil der Wirklichkeit. Wie

für jeden Teil einer Wirklichkeit kann es deshalb auch bei der

Entwicklung von Theorien zur Realitätsablösung kommen: Die

von der Theorie beschriebenen Sachverhalte mögen zwar

logisch konsistent und anschaulich einsichtig sein, haben aber

unter Umständen mit der Realität nichts mehr zu tun oder

stehen mit ihr sogar in direktem Widerspruch.

Zumindest im Bereich der westlichen Zivilisation gilt es als

Axiom, dass derartige Realitätsablösungen von Übel sind.

Jeder einzelne soll ebenso wie eine Gruppe um die

Vermeidung von Realitätsablösungen bemüht sein. Als eine

der wichtigsten Aufgaben des Menschen wird die "Erkenntnis"

angesehen, d.h. das Aufspüren von Konflikten zwischen

Wirklichkeit und Realität sowie deren Behebung durch

Anpassen der – subjektiven – Wirklichkeit. Das

entgegengesetzte Verhalten, ein ignorieren der Realität im

Interesse einer Wirklichkeit, z.B. einer bestimmten Theorie,

wird gemeinhin sogar als Zeichen psychischer Störungen

betrachtet: es ist etwa ein wesentliches Symptom der

Paranoia.

Nur beiläufig sei gesagt, dass derartige Anpassungen der

Wirklichkeit an die Realität, die in der Regel durch

"Realitätsbegegnungen", d.h. ungewollte Erlebnisse oder

bewusste Experimente notwendig werden, für die Psyche

eines Einzelnen als auch für eine Gruppe zu sehr ernsten,

teilweise fast unüberwindlichen Konflikten führen. Die

Wissenschaftsgeschichte ist voll von Beispielen für derartige

Schwierigkeiten des Erkenntnisprozesses, und Thomas Kuhn

baut auf dem Begriff des "Paradigmenwechsels", d.h. dem

mühsamen Prozess des Ersetzens eines alten

Theoriegebäudes durch ein der Realität besser angepasstes

neues auf, sogar als eine theoretische Grundlage der

Wissenschaftshistorie.

Aus: http://www.peter-becker.de/index.htm

Objektivität und Subjektivität

Objektivität ist ein Ideal der Philosophie und der

Wissenschaften. Da man davon ausgeht, dass jede

Sichtweise subjektiv ist, werden wissenschaftlich

verwertbare Ergebnisse an bestimmten, anerkannten

Methoden und Standards des Forschens gemessen.

Für Niklas Luhmann sind Objektivität und Subjektivität

keine Gegensätze, sondern ähnliche Begriffe in

verschiedenartigen Systemen. Objektiv ist, was sich im

Kommunikationssystem (= Gesellschaft) bewährt,

subjektiv ist, was sich im einzelnen

Bewusstseinssystem (grob gesprochen: im Kopf eines

Menschen) bewährt. Bewusstseinssysteme können

dann „subjektiv das für objektiv halten, was sich in der

Kommunikation bewährt, während die

Kommunikation ihrerseits Nicht - Zustimmungs -

fähiges als subjektiv „marginalisiert“ betrachtet.

Nach Ernst von Glasersfeld, einem Vertreter des

Radikalen Konstruktivismus, ist alle Wahrnehmung

und jede Erkenntnis subjektiv. Intersubjektiv wird eine

Erkenntnis dann, wenn auch andere Menschen diese

Erkenntnis erfolgreich anwenden. Da auch deren

Erkenntnis aber subjektiv ist, wird damit keine

Objektivität gewonnen, sondern eben nur

Intersubjektivität. Damit ist aber auch keine Erkenntnis

der Realität, „so wie sie ist“, möglich.

Aus:

https://de.wikipedia.org/wiki/Objektivit%C3%A4t

Globalisierung und Gesellschaft

Die gesellschaftlichen Änderungen, welche die Globalisierung mit sich gebracht hat, sind so vielfältig und so vielschichtig, dass es kaum möglich ist, sie alle einzeln aufzuzählen. Ein tief greifender Wandel hat insbesondere in folgenden Bereichen stattgefunden: Arbeitswelt (Wirtschaft), persönliche Beziehungen, Mobilität sowie Kultur und Sprache. Dort liegen die Schwerpunkte des gesellschaftlichen und des strukturellen Wandels und der damit verbundenen Wechselwirkungen (Chancen und Risiken).

Anwendung von Emergenz

Es kann gezeigt werden, wie bereits heute eine Anwendung von Emergenz in der Wirtschaftsinformatik stattfindet. Es werden Anwendungen genannt, die zumindest ein identifiziertes Merkmal (Nicht-Linearität, Nicht-Determinismus, Selbstorganisation) aufweisen. Der dargestellte Überblick erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern vermittelt lediglich ein Bild, wie Emergenz bereits durch Managementtheorien, die Theorie steigender Erträge sowie Markttheorie, Transaktionskostentheorie und Marktwirtschaft in Unternehmen umgesetzt wird.

Change Management (Methode)

Change Management ist die laufende Anpassung von Unternehmensstrategien und -strukturen an veränderte Rahmenbedingungen. Wandel repräsentiert heute in Unternehmen nicht mehr den Sondervorgang, sondern eine häufig auftretende Regelerscheinung. Alle Prozesse der globalen Veränderung, z.B. durch Revolution oder durch Evolution, können mit Change Management verbessert werden. Der Wandel erfolgt wesentlich durch die Beeinflussung der Organisationsstruktur, Unternehmenskultur und des individuellem Verhalten von Management und Arbeitnehmern.

Wissensbasierte Gesellschaft

Der Wandel der Industriegesellschaft zu einer wissensbasierten Gesellschaft und Ökonomie wird immer deutlicher. Dies ist eine Wirtschafts- und Gesellschaftsform (derzeit beschränkt auf hoch entwickelte Länder), in der individuelles und kollektives Wissen vermehrt zur Grundlage des sozialen und ökonomischen sowie des medialen Zusammenlebens bestimmt wird. Grundsätzlich baut jedes gesellschaftliche System auf Wissen auf, gefördert durch Ideenfindung, Kreativität und Innovationen.

Kulturwandel

Da sich jede Gesellschaft zwangsläufig den Veränderungen ihrer natürlichen Umwelt anpassen muss, folgt daraus bereits oftmals eine Notwendigkeit zum kulturellen Wandel – wenn auch nur im langsamen zeitlichen Maßstab. Wie Lévi-Strauss erkannte, war das weitaus häufigste und über Jahrtausende gültige Bestreben der Menschen, jeglichen Wandel nach Möglichkeit zu „bremsen“ oder zu verhindern. Ein deutlich beschleunigter kultureller Wandel tritt erst ein, wenn eine Gesellschaft dem Fortschritt und der damit verbundenen Veränderung gegenüber weltanschaulich überwiegend positiv eingestellt ist, d.h. akzeptiert hat.

Organisationeller Wandel

Von Wandel wird gesprochen, wenn sich Organisationen im Zeitablauf extrem verändern. Aufgrund der bisher dominierenden „statischen Sichtweise“ wurde Wandel innerhalb der Organisationstheorie lange als Ausnahme angesehen. In den eher modernen Theorien ist es genau umgekehrt und die Sichtweise einer „stabilen Organisation“ deckt sich nicht mehr mit den getroffenen Annahmen einer sich kontinuierlich verändernden Organisation. Es ist anzustreben, dass der Wandel bei evolutionären, revolutionären und disruptiven Veränderungen „stabil (im Fluss)“ bleibt. Als Vision steht die „lernende Organisation“ im Fokus.

Wachstum im Wandel

Hohe Beschäftigung und stabiles Wachstum: Deutschland geht es wirtschaftlich gut. Doch der Blick alleine auf das Wirtschaftswachstum täuscht. Grundsätzliches ist in Bewegung geraten: Globalisierung, Digitalisierung, demographischer Wandel und zunehmende soziale Ungleichheiten verändern unsere Art zu Wirtschaften und auch unser gesellschaftliches Zusammenleben. Im Rahmen der Projekte „Inklusives Wachstum für Deutschland“ und „ Zukunftsdossier. Alternative Wirtschafts- und Gesellschaftskonzepte“ werden Zusammenhänge analysiert. Ziel ist es, konkrete Empfehlungen für ein „neues“ Wachstum vorzulegen.

Emergenter Wandel

Emergenter Wandel (Changement Emergent) entsteht durch einen komplexen Transformationsprozess (auch Komplexionsprozess genannt) und lässt sich wie folgt beschreiben: 1. Ein System kann seinen Zustand qualitativ ändern. 2. Die Änderung kann unter Umständen nicht auf die Eigenschaften der einzelnen Systemelemente und deren Relationen untereinander zurückgeführt werden. 3. Der neue Systemzustand ist somit mehr als eine reine Aufsummierung der Einzeleigenschaften der Systemelemente und deren Beziehungen. Dieses Phänomen wird als Emergenz bezeichnet.

Evolution - Leben im Wandel - Welterklärung;

Revolution & Disruption - Technologie im Wandel

Die Evolution bestimmt den (natürlichen) Wandel in der

belebten und unbelebten Natur und ist in unserer Welt ein

zeitlich unbegrenztes Phänomen. Die Evolution beschreibt lt.

Luhmann auch Systeme (z.B. Gesellschaften und

Unternehmen) die, inmitten gegebener Umweltbedingungen,

durch ihre eigenen Operationen ihre Strukturen ändern

können (Selbstorganisation); entgegen der klassischen

Evolutionstheorie verneint die Systemtheorie allerdings einen

Anpassungsdruck der Systeme an ihre Umwelt (was existiert,

ist bereits optimal angepasst). Demgegenüber bestimmen

(Fremdbestimmung) Revolution und Disruption den

technologischen Wandel und sind zeitlich begrenzte

Phänomene, die einen Anpassungsdruck erzeugen können.

Wissen & Kompetenz

Je nach Blickwinkel lassen sich Kompetenzdimensionen identifizieren, die verschiedene Facetten, insbesondere des Wissens beschreiben. Weit verbreitet ist die Unterscheidung der nachstehenden Dimensionen, die sich wie folgt beschreiben lassen: Selbst-, Personal-, Human- und Handlungskompetenz. Sie umfasst Eigenschaften wie Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Leistungsbereitschaft sowie Verantwortungsbewusstsein.

Eine grundlegende Unterscheidung zwischen dem Denken der

offenen und der geschlossenen Gesellschaft besteht darin, ob

die soziale Realität im Wesentlichen als Menschenwerk

wahrgenommen wird und daher als veränderbar gilt

(voluntaristisches Prinzip) oder als unveränderliches Ergebnis

des Wirkens irgendwelcher höheren Mächte (der Vorsehung,

des Schicksals etc.) interpretiert wird, die der Mensch nicht

beeinflussen kann. Ein weiteres Kennzeichen der offenen

Gesellschaft ist die Annahme, dass Menschen unterschiedliche

Interessen verfolgen und dass die Menschen in ihrer

Ungleichartigkeit (Vielfalt) dennoch gleichwertig und

gleichberechtigt sind.

Organisation im Dilemma? -

Offene vs. geschlossene Gesellschaft

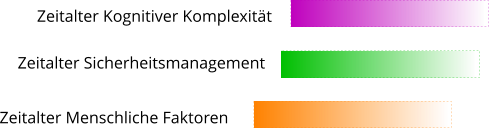

Evolution der Sicherheit

2000

1950

1900

1850

ZEITALTER DER

TECHNIK

Menschen sind

„Zahnräder“ in

der Maschine.

Safety I: Was

geht falsch.

ZEITALTER

MENSCHLICHER

FAKTOREN

Menschen sind

gefährdet.

Regelbasierte

Sicherheits-

Kultur.

ZEITALTER DES

SICHERHEITS-

MANAGEMENT

Technisches

Systeme-Denken.

Menschen sind

überlegen.

Safety II: Was

geht richtig.

ZEITALTER

KOGNITIVER

KOMPLEXITÄT

Komplexe adaptive

Systeme.

Resilienz & Robustheit,

Sensoren-Netzwerke

für Menschen,

kooperative (verteilte) Kognition*.

Zeitalter der Technologie (Technik)

Quelle: Erik Hollnagel 2012 (modifiziert)

* Das Wort „kognitiv“ (lat.) bedeutet ursprünglich bemerken oder erkennen. Kognition

im weiteren Sinne schließt alle neuronalen Operationen ein, in denen Umwelt-

Informationen über die Sinne aufgenommen, verarbeitet, behalten und für die

Entscheidungsfindung verwendet werden.

Wirklichkeit und Mathematik

"Insofern sich die Sätze der Mathematik auf die

Wirklichkeit beziehen, sind sie nicht sicher, und

insofern sie sicher sind, beziehen sie sich nicht auf die

Wirklichkeit.“

Albert Einstein

Anthropologisch bedingte

Verhaltensmuster sind der Grund,

warum Menschen in ihrer

Abwehrhaltung (das Gehirn ist ein

evolutionär geprägtes

„Überlebensorgan“) gegen jede Art

von Wandel sind (als Widerstand

gegen Änderungen, der als

subjektiv empfundene Risiken). Mit

dem genetisch geprägten „Willen

zu Anpassung“ („Der Fitteste

überlebt“) kann der Wandel auch als

Chance begriffen werden. Ziel ist

grundsätzlich - im Denken und

Handeln - ein natürliches Maß im

Einklang mit der Natur zu finden,

um letztlich langfristig (über

Generationen hinweg) zu

überleben. In diesem Sinne ist

Anpassung an den realen Wandel

von Individuen, Unternehmen und

Gesellschaften - und zwar global -

unverzichtbares Muss.

Natürliche Anpassung (Adaption)

sichert letztlich das Überleben von

Mensch und Natur in Vielfalt,

umfasst aber nicht die

Machterhaltung bestimmter

gesellschaftlicher Gruppen, d.h. das

Beherrschen, Versklaven,

Dominieren, das sich selbst

Ermächtigen, Autorisieren und

Privilegieren sowie auch nicht das

Ausgrenzen der Anderen!

Kurzbeschreibung der Inhalte

Realität und Wirklichkeit

Die neuere Wissenschaftstheorie und die

moderne Psychologie stellen zwei früher als

Synonyme betrachtete Begriffe als ein

Gegensatzpaar heraus:

•

Als Realität bezeichnen sie die Menge

aller objektiv wahren Aussagen,

unabhängig davon, ob sie einem

einzelnen Menschen oder der

Menschheit als ganzem bekannt oder

auch nur erkennbar sind.

•

Die Wirklichkeit hingegen ist die Menge

der Aussagen, die ein einzelner Mensch

oder eine Gruppe von Menschen für

zutreffend hält.

Diese Begriffsunterscheidung wirft neues

Licht auf einige Begriffe, die für jede

Wissenschaft ebenso wie für die praktische

Arbeit wesentlich sind.

So ist eine Theorie grundsätzlich nicht Teil

der Realität, sondern immer ein

(formalisierter) Teil der Wirklichkeit. Wie für

jeden Teil einer Wirklichkeit kann es deshalb

auch bei der Entwicklung von Theorien zur

Realitätsablösung kommen: Die von der

Theorie beschriebenen Sachverhalte mögen

zwar logisch konsistent und anschaulich

einsichtig sein, haben aber unter Umständen

mit der Realität nichts mehr zu tun oder

stehen mit ihr sogar in direktem

Widerspruch.

Zumindest im Bereich der westlichen

Zivilisation gilt es als Axiom, dass derartige

Realitätsablösungen von Übel sind. Jeder

einzelne soll ebenso wie eine Gruppe um die

Vermeidung von Realitätsablösungen

bemüht sein. Als eine der wichtigsten

Aufgaben des Menschen wird die

"Erkenntnis" angesehen, d.h. das Aufspüren

von Konflikten zwischen Wirklichkeit und

Realität sowie deren Behebung durch

Anpassen der – subjektiven – Wirklichkeit.

Das entgegengesetzte Verhalten, ein

ignorieren der Realität im Interesse einer

Wirklichkeit, z.B. einer bestimmten Theorie,

wird gemeinhin sogar als Zeichen

psychischer Störungen betrachtet: es ist

etwa ein wesentliches Symptom der

Paranoia.

Nur beiläufig sei gesagt, dass derartige

Anpassungen der Wirklichkeit an die Realität,

die in der Regel durch

"Realitätsbegegnungen", d.h. ungewollte

Erlebnisse oder bewusste Experimente

notwendig werden, für die Psyche eines

Einzelnen als auch für eine Gruppe zu sehr

ernsten, teilweise fast unüberwindlichen

Konflikten führen. Die

Wissenschaftsgeschichte ist voll von

Beispielen für derartige Schwierigkeiten des

Erkenntnisprozesses, und Thomas Kuhn

baut auf dem Begriff des

"Paradigmenwechsels", d.h. dem mühsamen

Prozess des Ersetzens eines alten

Theoriegebäudes durch ein der Realität

besser angepasstes neues auf, sogar als eine

theoretische Grundlage der

Wissenschaftshistorie.

Aus: http://www.peter-becker.de/index.htm

Wissensbasierte Gesellschaft

Der Wandel der Industriegesellschaft zu einer wissensbasierten Gesellschaft und Ökonomie wird immer deutlicher. Dies ist eine Wirtschafts- und Gesellschaftsform (derzeit beschränkt auf hoch entwickelte Länder), in der individuelles und kollektives Wissen vermehrt zur Grundlage des sozialen und ökonomischen sowie des medialen Zusammenlebens bestimmt wird. Grundsätzlich baut jedes gesellschaftliche System auf Wissen auf, gefördert durch Ideenfindung, Kreativität und Innovationen.

Die Evolution bestimmt den (natürlichen) Wandel in

der belebten und unbelebten Natur und ist in

unserer Welt ein zeitlich unbegrenztes Phänomen.

Die Evolution beschreibt lt. Luhmann auch Systeme

(z.B. Gesellschaften und Unternehmen) die, inmitten

gegebener Umweltbedingungen, durch ihre eigenen

Operationen ihre Strukturen ändern können

(Selbstorganisation); entgegen der klassischen

Evolutionstheorie verneint die Systemtheorie

allerdings einen Anpassungsdruck der Systeme an

ihre Umwelt (was existiert, ist bereits optimal

angepasst). Revolution und Disruption bestimmen

(fremdbestimmt) demgegenüber den

technologischen Wandel und sind zeitlich begrenzte

Phänomene, die einen Anpassungsdruck erzeugen

können.

Wissen & Kompetenz

Je nach Blickwinkel lassen sich Kompetenzdimensionen identifizieren, die verschiedene Facetten, insbesondere des Wissens beschreiben. Weit verbreitet ist die Unterscheidung der nachstehenden Dimensionen, die sich wie folgt beschreiben lassen: Selbst-, Personal-, Human- und Handlungskompetenz. Sie umfasst Eigenschaften wie Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Leistungsbereitschaft sowie Verantwortungsbewusstsein.Globalisierung und Gesellschaft

Die gesellschaftlichen Änderungen, welche die Globalisierung mit sich gebracht hat, sind so vielfältig und so vielschichtig, dass es kaum möglich ist, sie alle einzeln aufzuzählen. Ein tief greifender Wandel hat insbesondere in folgenden Bereichen stattgefunden: Arbeitswelt (Wirtschaft), persönliche Beziehungen, Mobilität sowie Kultur und Sprache. Dort liegen die Schwerpunkte des gesellschaftlichen und des strukturellen Wandels und der damit verbundenen Wechselwirkungen (Chancen und Risiken).Kulturwandel

Da sich jede Gesellschaft zwangsläufig den Veränderungen ihrer natürlichen Umwelt anpassen muss, folgt daraus bereits oftmals eine Notwendigkeit zum kulturellen Wandel – wenn auch nur im langsamen zeitlichen Maßstab. Wie Lévi-Strauss erkannte, war das weitaus häufigste und über Jahrtausende gültige Bestreben der Menschen, jeglichen Wandel nach Möglichkeit zu „bremsen“ oder zu verhindern. Ein deutlich beschleunigter kultureller Wandel tritt erst ein, wenn eine Gesellschaft dem Fortschritt und der damit verbundenen Veränderung gegenüber weltanschaulich überwiegend positiv eingestellt ist, d.h. akzeptiert hat.Organisationeller Wandel

Von Wandel wird gesprochen, wenn sich Organisationen im Zeitablauf extrem verändern. Aufgrund der bisher dominierenden „statischen Sichtweise“ wurde Wandel innerhalb der Organisationstheorie lange als Ausnahme angesehen. In den eher modernen Theorien ist es genau umgekehrt und die Sichtweise einer „stabilen Organisation“ deckt sich nicht mehr mit den getroffenen Annahmen einer sich kontinuierlich verändernden Organisation. Es ist anzustreben, dass der Wandel bei evolutionären, revolutionären und disruptiven Veränderungen „stabil (im Fluss)“ bleibt. Als Vision steht die „lernende Organisation“ im Fokus.Wachstum im Wandel

Hohe Beschäftigung und stabiles Wachstum: Deutschland geht es wirtschaftlich gut. Doch der Blick alleine auf das Wirtschaftswachstum täuscht. Grundsätzliches ist in Bewegung geraten: Globalisierung, Digitalisierung, demographischer Wandel und zunehmende soziale Ungleichheiten verändern unsere Art zu Wirtschaften und auch unser gesellschaftliches Zusammenleben. Im Rahmen der Projekte „Inklusives Wachstum für Deutschland“ und „ Zukunftsdossier. Alternative Wirtschafts- und Gesellschaftskonzepte“ werden Zusammenhänge analysiert. Ziel ist es, konkrete Empfehlungen für ein „neues“ Wachstum vorzulegen.Emergenter Wandel

Emergenter Wandel (Changement Emergent) entsteht durch einen komplexen Transformationsprozess (auch Komplexionsprozess genannt) und lässt sich wie folgt beschreiben: 1. Ein System kann seinen Zustand qualitativ ändern. 2. Die Änderung kann unter Umständen nicht auf die Eigenschaften der einzelnen Systemelemente und deren Relationen untereinander zurückgeführt werden. 3. Der neue Systemzustand ist somit mehr als eine reine Aufsummierung der Einzeleigenschaften der Systemelemente und deren Beziehungen. Dieses Phänomen wird als Emergenz bezeichnet.

Eine grundlegende Unterscheidung zwischen dem

Denken der offenen und der geschlossenen

Gesellschaft besteht darin, ob die soziale Realität im

Wesentlichen als Menschenwerk wahrgenommen

wird und daher als veränderbar gilt

(voluntaristisches Prinzip) oder als unveränderliches

Ergebnis des Wirkens irgendwelcher höheren

Mächte (der Vorsehung, des Schicksals etc.)

interpretiert wird, die der Mensch nicht beeinflussen

kann. Ein weiteres Kennzeichen der offenen

Gesellschaft ist die Annahme, dass Menschen

unterschiedliche Interessen verfolgen und dass die

Menschen in ihrer Ungleichartigkeit (Vielfalt)

dennoch gleichwertig und gleichberechtigt sind.

Organisation im Dilemma? -

Offene vs. geschlossene Gesellschaft

Anwendung von Emergenz

Es kann gezeigt werden, wie bereits heute eine Anwendung von Emergenz in der Wirtschaftsinformatik stattfindet. Es werden Anwendungen genannt, die zumindest ein identifiziertes Merkmal (Nicht-Linearität, Nicht- Determinismus, Selbstorganisation) aufweisen. Der dargestellte Überblick erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern vermittelt lediglich ein Bild, wie Emergenz bereits durch Managementtheorien, die Theorie steigender Erträge sowie Markttheorie, Transaktionskostentheorie und Marktwirtschaft in Unternehmen umgesetzt wird.Change Management (Methode)

Change Management ist die laufende Anpassung von Unternehmensstrategien und -strukturen an veränderte Rahmenbedingungen. Wandel repräsentiert heute in Unternehmen nicht mehr den Sondervorgang, sondern eine häufig auftretende Regelerscheinung. Alle Prozesse der globalen Veränderung, z.B. durch Revolution oder durch Evolution, können mit Change Management verbessert werden. Der Wandel erfolgt wesentlich durch die Beeinflussung der Organisationsstruktur, Unternehmenskultur und des individuellem Verhalten von Management und Arbeitnehmern.

Evolution der Sicherheit

2000

1950

1900

1850

ZEITALTER DER

TECHNIK

Menschen sind

„Zahnräder“ in

der Maschine.

Safety I: Was

geht falsch.

ZEITALTER

MENSCHLICHER

FAKTOREN

Menschen sind

gefährdet.

Regelbasierte

Sicherheits-

Kultur.

ZEITALTER DES

SICHERHEITS-

MANAGEMENT

Technisches

Systeme-Denken.

Menschen sind

überlegen.

Safety II: Was

geht richtig.

ZEITALTER

KOGNITIVER

KOMPLEXITÄT

Komplexe adaptive

Systeme.

Resilienz & Robustheit,

Sensoren-Netzwerke

für Menschen,

kooperative (verteilte) Kognition*.

Zeitalter der Technologie (Technik)

Zeitalter Menschliche Faktoren

Zeitalter Sicherheitsmanagement

Zeitalter Kognitiver Komplexität

Quelle: Erik Hollnagel 2012

(modifiziert)

* Das Wort „kognitiv“ (lat.) bedeutet ursprünglich bemerken oder erkennen. Kognition

im weiteren Sinne schließt alle neuronalen Operationen ein, in denen Umwelt-

Informationen über die Sinne aufgenommen, verarbeitet, behalten und für die

Entscheidungsfindung verwendet werden.

Objektivität und Subjektivität

Objektivität ist ein Ideal der Philosophie und

der Wissenschaften. Da man davon ausgeht,

dass jede Sichtweise subjektiv ist, werden

wissenschaftlich verwertbare Ergebnisse an

bestimmten, anerkannten Methoden und

Standards des Forschens gemessen.

Für Niklas Luhmann sind Objektivität und

Subjektivität keine Gegensätze, sondern

ähnliche Begriffe in verschiedenartigen

Systemen. Objektiv ist, was sich im

Kommunikationssystem (= Gesellschaft)

bewährt, subjektiv ist, was sich im einzelnen

Bewusstseinssystem (grob gesprochen: im

Kopf eines Menschen) bewährt.

Bewusstseinssysteme können dann „subjektiv

das für objektiv halten, was sich in der

Kommunikation bewährt, während die

Kommunikation ihrerseits Nicht -

Zustimmungs -fähiges als subjektiv

„marginalisiert“ betrachtet.

Nach Ernst von Glasersfeld, einem Vertreter

des Radikalen Konstruktivismus, ist alle

Wahrnehmung und jede Erkenntnis subjektiv.

Intersubjektiv wird eine Erkenntnis dann,

wenn auch andere Menschen diese

Erkenntnis erfolgreich anwenden. Da auch

deren Erkenntnis aber subjektiv ist, wird

damit keine Objektivität gewonnen, sondern

eben nur Intersubjektivität. Damit ist aber

Die Realität

des Wandels

Anthropologisch bedingte Verhaltensmuster sind der Grund, warum Menschen in ihrer Abwehrhaltung

(das Gehirn ist ein evolutionär geprägtes „Überlebensorgan“) gegen jede Art von Wandel sind (als

Widerstand gegen Änderungen, der als subjektiv empfundene Risiken). Mit dem genetisch geprägten

„Willen zu Anpassung“ („Der Fitteste überlebt“) kann der Wandel auch als Chance begriffen werden. Ziel ist

grundsätzlich - im Denken und Handeln - ein natürliches Maß im Einklang mit der Natur zu finden, um

letztlich langfristig (über Generationen hinweg) zu überleben. In diesem Sinne ist Anpassung an den realen

Wandel von Individuen, Unternehmen und Gesellschaften - und zwar global - unverzichtbares Muss.

Natürliche Anpassung (Adaption) sichert letztlich das Überleben von Mensch und Natur in Vielfalt, umfasst

aber nicht die Machterhaltung bestimmter gesellschaftlicher Gruppen, d.h. das Beherrschen, Versklaven,

Dominieren, das sich selbst Ermächtigen, Autorisieren und Privilegieren sowie auch nicht das Ausgrenzen

der Anderen!

Kurzbeschreibung der Inhalte

Objektivität und Subjektivität

Objektivität ist ein Ideal der Philosophie und der

Wissenschaften. Da man davon ausgeht, dass jede

Sichtweise subjektiv ist, werden wissenschaftlich

verwertbare Ergebnisse an bestimmten, anerkannten

Methoden und Standards des Forschens gemessen.

Für Niklas Luhmann sind Objektivität und Subjektivität

keine Gegensätze, sondern ähnliche Begriffe in

verschiedenartigen Systemen. Objektiv ist, was sich im

Kommunikationssystem (= Gesellschaft) bewährt,

subjektiv ist, was sich im einzelnen

Bewusstseinssystem (grob gesprochen: im Kopf eines

Menschen) bewährt. Bewusstseinssysteme können

dann „subjektiv das für objektiv halten, was sich in der

Kommunikation bewährt, während die

Kommunikation ihrerseits Nicht - Zustimmungs -

fähiges als subjektiv „marginalisiert“ betrachtet.

Nach Ernst von Glasersfeld, einem Vertreter des

Radikalen Konstruktivismus, ist alle Wahrnehmung

und jede Erkenntnis subjektiv. Intersubjektiv wird eine

Erkenntnis dann, wenn auch andere Menschen diese

Erkenntnis erfolgreich anwenden. Da auch deren

Erkenntnis aber subjektiv ist, wird damit keine

Objektivität gewonnen, sondern eben nur

Intersubjektivität. Damit ist aber auch keine Erkenntnis

der Realität, „so wie sie ist“, möglich.

Aus:

https://de.wikipedia.org/wiki/Objektivit%C3%A4t

Globalisierung und Gesellschaft

Die gesellschaftlichen Änderungen, welche die Globalisierung mit sich gebracht hat, sind so vielfältig und so vielschichtig, dass es kaum möglich ist, sie alle einzeln aufzuzählen. Ein tief greifender Wandel hat insbesondere in folgenden Bereichen stattgefunden: Arbeitswelt (Wirtschaft), persönliche Beziehungen, Mobilität sowie Kultur und Sprache. Dort liegen die Schwerpunkte des gesellschaftlichen und des strukturellen Wandels und der damit verbundenen Wechselwirkungen (Chancen und Risiken).

Anwendung von Emergenz

Es kann gezeigt werden, wie bereits heute eine Anwendung von Emergenz in der Wirtschaftsinformatik stattfindet. Es werden Anwendungen genannt, die zumindest ein identifiziertes Merkmal (Nicht-Linearität, Nicht-Determinismus, Selbstorganisation) aufweisen. Der dargestellte Überblick erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern vermittelt lediglich ein Bild, wie Emergenz bereits durch Managementtheorien, die Theorie steigender Erträge sowie Markttheorie, Transaktionskostentheorie und Marktwirtschaft in Unternehmen umgesetzt wird.

Evolution - Leben im Wandel - Welterklärung

Revolution & Disruption - Technologie im Wandel

Die Evolution bestimmt den (natürlichen) Wandel in der

belebten und unbelebten Natur und ist in unserer Welt ein

zeitlich unbegrenztes Phänomen. Die Evolution beschreibt lt.

Luhmann auch Systeme (z.B. Gesellschaften und

Unternehmen) die, inmitten gegebener Umweltbedingungen,

durch ihre eigenen Operationen ihre Strukturen ändern

können (Selbstorganisation); entgegen der klassischen

Evolutionstheorie verneint die Systemtheorie allerdings einen

Anpassungsdruck der Systeme an ihre Umwelt (was existiert,

ist bereits optimal angepasst). Revolution und Disruption

bestimmen (Fremdbestimmung) demgegenüber den

technologischen Wandel und sind zeitlich begrenzte

Phänomene, die einen Anpassungsdruck erzeugen können.

Eine grundlegende Unterscheidung zwischen dem Denken der

offenen und der geschlossenen Gesellschaft besteht darin, ob

die soziale Realität im Wesentlichen als Menschenwerk

wahrgenommen wird und daher als veränderbar gilt

(voluntaristisches Prinzip) oder als unveränderliches Ergebnis

des Wirkens irgendwelcher höheren Mächte (der Vorsehung,

des Schicksals etc.) interpretiert wird, die der Mensch nicht

beeinflussen kann. Ein weiteres Kennzeichen der offenen

Gesellschaft ist die Annahme, dass Menschen unterschiedliche

Interessen verfolgen und dass die Menschen in ihrer

Ungleichartigkeit (Vielfalt) dennoch gleichwertig und

gleichberechtigt sind.

Organisation im Dilemma? -

Offene vs. geschlossene Gesellschaft

Evolution der Sicherheit

* Das Wort „kognitiv“ (lat.) bedeutet ursprünglich bemerken oder erkennen. Kognition

im weiteren Sinne schließt alle neuronalen Operationen ein, in denen Umwelt-

Informationen über die Sinne aufgenommen, verarbeitet, behalten und für die

Entscheidungsfindung verwendet werden.

Anthropologisch bedingte Verhaltensmuster sind der Grund, warum Menschen in ihrer Abwehrhaltung

(das Gehirn ist ein evolutionär geprägtes „Überlebensorgan“) gegen jede Art von Wandel sind (als

Widerstand gegen Änderungen, der als subjektiv empfundene Risiken). Mit dem genetisch geprägten

„Willen zu Anpassung“ („Der Fitteste überlebt“) kann der Wandel auch als Chance begriffen werden. Ziel ist

grundsätzlich - im Denken und Handeln - ein natürliches Maß im Einklang mit der Natur zu finden, um

letztlich langfristig (über Generationen hinweg) zu überleben. In diesem Sinne ist Anpassung an den realen

Wandel von Individuen, Unternehmen und Gesellschaften - und zwar global - unverzichtbares Muss.

Natürliche Anpassung (Adaption) sichert letztlich das Überleben von Mensch und Natur in Vielfalt, umfasst

aber nicht die Machterhaltung bestimmter gesellschaftlicher Gruppen, d.h. das Beherrschen, Versklaven,

Dominieren, das sich selbst Ermächtigen, Autorisieren und Privilegieren sowie auch nicht das Ausgrenzen

der Anderen!

Kurzbeschreibung der Inhalte

Objektivität und Subjektivität

Objektivität ist ein Ideal der Philosophie und der

Wissenschaften. Da man davon ausgeht, dass jede

Sichtweise subjektiv ist, werden wissenschaftlich

verwertbare Ergebnisse an bestimmten, anerkannten

Methoden und Standards des Forschens gemessen.

Für Niklas Luhmann sind Objektivität und Subjektivität

keine Gegensätze, sondern ähnliche Begriffe in

verschiedenartigen Systemen. Objektiv ist, was sich im

Kommunikationssystem (= Gesellschaft) bewährt,

subjektiv ist, was sich im einzelnen

Bewusstseinssystem (grob gesprochen: im Kopf eines

Menschen) bewährt. Bewusstseinssysteme können

dann „subjektiv das für objektiv halten, was sich in der

Kommunikation bewährt, während die

Kommunikation ihrerseits Nicht - Zustimmungs -

fähiges als subjektiv „marginalisiert“ betrachtet.

Nach Ernst von Glasersfeld, einem Vertreter des

Radikalen Konstruktivismus, ist alle Wahrnehmung

und jede Erkenntnis subjektiv. Intersubjektiv wird eine

Erkenntnis dann, wenn auch andere Menschen diese

Erkenntnis erfolgreich anwenden. Da auch deren

Erkenntnis aber subjektiv ist, wird damit keine

Objektivität gewonnen, sondern eben nur

Intersubjektivität. Damit ist aber auch keine Erkenntnis

der Realität, „so wie sie ist“, möglich.

Aus:

https://de.wikipedia.org/wiki/Objektivit%C3%A4t

Globalisierung und Gesellschaft

Die gesellschaftlichen Änderungen, welche die Globalisierung mit sich gebracht hat, sind so vielfältig und so vielschichtig, dass es kaum möglich ist, sie alle einzeln aufzuzählen. Ein tief greifender Wandel hat insbesondere in folgenden Bereichen stattgefunden: Arbeitswelt (Wirtschaft), persönliche Beziehungen, Mobilität sowie Kultur und Sprache. Dort liegen die Schwerpunkte des gesellschaftlichen und des strukturellen Wandels und der damit verbundenen Wechselwirkungen (Chancen und Risiken).

Anwendung von Emergenz

Es kann gezeigt werden, wie bereits heute eine Anwendung von Emergenz in der Wirtschaftsinformatik stattfindet. Es werden Anwendungen genannt, die zumindest ein identifiziertes Merkmal (Nicht-Linearität, Nicht-Determinismus, Selbstorganisation) aufweisen. Der dargestellte Überblick erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern vermittelt lediglich ein Bild, wie Emergenz bereits durch Managementtheorien, die Theorie steigender Erträge sowie Markttheorie, Transaktionskostentheorie und Marktwirtschaft in Unternehmen umgesetzt wird.

Evolution - Leben im Wandel - Welterklärung;

Revolution & Disruption - Technologie im Wandel

Die Evolution bestimmt den (natürlichen) Wandel in der

belebten und unbelebten Natur und ist in unserer Welt ein

zeitlich unbegrenztes Phänomen. Die Evolution beschreibt lt.

Luhmann auch Systeme (z.B. Gesellschaften und

Unternehmen) die, inmitten gegebener Umweltbedingungen,

durch ihre eigenen Operationen ihre Strukturen ändern

können (Selbstorganisation); entgegen der klassischen

Evolutionstheorie verneint die Systemtheorie allerdings einen

Anpassungsdruck der Systeme an ihre Umwelt (was existiert,

ist bereits optimal angepasst). Demgegenüber bestimmen

(Fremdbestimmung) Revolution und Disruption den

technologischen Wandel und sind zeitlich begrenzte

Phänomene, die einen Anpassungsdruck erzeugen können.

Eine grundlegende Unterscheidung zwischen dem Denken der

offenen und der geschlossenen Gesellschaft besteht darin, ob

die soziale Realität im Wesentlichen als Menschenwerk

wahrgenommen wird und daher als veränderbar gilt

(voluntaristisches Prinzip) oder als unveränderliches Ergebnis

des Wirkens irgendwelcher höheren Mächte (der Vorsehung,

des Schicksals etc.) interpretiert wird, die der Mensch nicht

beeinflussen kann. Ein weiteres Kennzeichen der offenen

Gesellschaft ist die Annahme, dass Menschen unterschiedliche

Interessen verfolgen und dass die Menschen in ihrer

Ungleichartigkeit (Vielfalt) dennoch gleichwertig und

gleichberechtigt sind.

Organisation im Dilemma? -

Offene vs. geschlossene Gesellschaft

Evolution der Sicherheit