Nach Ulrich ist ein (strategisches) Konzept ein abstraktes Gestaltungsmodell einer zu erschaffenden Wirklichkeit, das deren wesentlichen

Komponenten und Beziehungs- und Wirkungsgefüge abbildet, aber Möglichkeiten des konkreten Planens (der Projekte) offen lässt. Ein

strategisches Konzept ist langfristig angelegt und sollte auch das Leitkonzept und das spezifische Leitbild des Unternehmens beinhalten; dies ist

insbesondere

im Kontext sozialer Systeme anzustreben.

Kurzbeschreibung der Inhalte

Emergente Strategien

Strategien basieren nicht notwendigerweise auf einer

ausführlichen Analyse. Auch werden nicht alle

Strategien ausdrücklich geplant. Vielmehr können sie

sich auch als Muster in einem Strom von

Entscheidungen und Handlungen des Unternehmens

"ergeben".

Solche emergenten Konzepte entspringen zwar keiner

formalen strategischen Analyse und keiner expliziten

Formulierung - dennoch entsteht faktisch eine

Strategie. Einzelmaßnahmen formieren sich in diesem

Fall zumindest rückblickend zu einem bestimmten

Muster. Retrospektiv ist unter Umständen sogar eine

vergleichsweise einheitliche, konsistente Strategie zu

erkennen.

Die Gründe für eine derartige Emergenz sind äußerst

vielschichtig. Zunächst lassen sich die generellen

Grenzen der Planbarkeit dafür verantwortlich machen,

die zum Beispiel aus der Komplexität und Dynamik

der Umwelt, aus dem Charakter der kollektiven

politischen Entscheidungsprozesse in Unternehmen

und aus beschränkten Problemlösungskapazitäten

von Individuen resultieren.

Ganzheitliches Management ist eine mehrdimensionale Sichtweise integrierter Untenehmensführung, die auch als Leitkonzept aufgefasst werden kann. Als Akronyme stehen neben „ganzheitlich" die Begriffe „integriert" und „mehrdimensional".„Das Gedankengut hat dort seine Berechtigung, wo Komplexität herrscht. Der Anspruch liegt darin, eine wissenschaftlich begründete Antwort zu finden, die Komplexität in der Umwelt und in der Innenwelt sozialer Systeme handhaben können.

Entscheidertypen

Die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahren stark verändert:

Sie ist schneller und unübersichtlicher geworden. Müssen

Entscheidungen getroffen werden, bleibt der Führungsriege

zuweilen nur wenig Zeit, um umfassend zu recherchieren und

alle nötigen Informationen zu sammeln. Und auch, wenn

Entscheidungen zum Job-Alltag gehören, nicht jede

Führungskraft hat immer den Mut und die Fähigkeit zur

Entscheidung. Entscheidungen sind häufig von der

Persönlichkeit, d.h. vom Entscheidertyp abhängig; klassische

Entscheidertypen sind z.B. die folgenden Drei:

1. Entscheider (Besitzer), 2. Top-Manager (Macher) und

3. Visionär (Entdecker).

Empowerment als Leitidee

Empowerment kann als “Philosophie der Menschenstärken” aufgefasst und wohl am ehesten an seinen Leitideen festgemacht werden. Empowerment ist in seinen Anwendungsbereichen unterschiedlich ausgeprägt, bedeutet allerdings in Unternehmen, die Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter zu ermöglichen, und zu fördern, für höhere Positionen dagegen, Verantwortung abzugeben. Dies ist auch von einem betriebswirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Aspekt her betrachtet, da Mitarbeiter, die Verantwortung tragen, viel leistungsfähiger und motivierter sind.

Alternative Wirtschafts- und

Gesellschaftskonzepte

Dieses Zukunftsdossier beschreibt verschiedene Wirtschafts- und

Gesellschafts-Konzepte, die alle ein gemeinsames Ziel verfolgen: die

Lebensqualität und das Wohlbefinden der Menschen zu erhöhen und

dabei gleichzeitig innerhalb der ökologischen Tragfähigkeit des Planeten

zu bleiben. Die folgenden Themen sind Alternativen, die auf Wachstum

mit neuen Attributen setzen, die Wachstum als Problem thematisieren

und die das Wohlbefinden der Menschen ins Zentrum rücken.

Nachhaltiges Leitkonzept (Wirtschaften)

Das in der Forstwirtschaft seit Jahrhunderten angewandte Prinzip der Nachhaltigkeit ist unter dem Aspekt der Ökonomie als Art des Wirtschaftens zu bezeichnen, bei welcher derzeitige Bedürfnisse befriedigt werden, ohne zukünftigen Generationen die Lebensgrundlagen zu entziehen (Sustainable Development). Kennzeichnung durch langfristig orientiertes Denken und Handeln, um ein Fließgleichgewicht der natürlichen Ressourcen zu erreichen. Neben der Ökonomie werden heute auch Ökologie und Soziales einbezogen.

Normatives Leitkonzept

Als normatives Leitkonzept werden häufig internationale Standards verwendet, Zu den bekanntesten derartigen Normen zählen die ISO 9001 für Qualitätsmanagement, die ISO 14001 für Umweltmanagement, die ISO 31000 für Risikomanagement und die ISO 26000 für die Gesellschaftliche Verantwortung. Es handelt sich hierbei um weltweit anerkannte Normen, die von Unternehmen angewendet werden, um verifizierbare und transparente Abläufe (Verfahren, Prozesse, etc.) zu schaffen und die inhaltlichen Anforderungen zu erfüllen.

Leitbild mit Vision, Mission

Ein Leitbild ist die intern vereinbarte Selbstbeschreibung der übergeordneten Ziele, als Vision (langfristiges Entwicklungsziel), als Mission (Daseins-Zweck, auch Nutzen) und als Werte (Grundsätze des Vorgehens und des Verhaltens) eines Unternehmens. Weder wirtschaftliche noch technologische, anwendungs- oder bedarfsorientierte Sichten vermögen allein die Richtung der Entwicklung zu weisen. Vielmehr sollten neben technischen und wirtschaftliche Entwicklungen (des Wandels) soziale und gesellschaftliche Werte in geeigneter Weise in ein gemeinsames Leitbild integriert werden.

Leitidee als Sinnfindung

Die Leitidee drückt den Sinn des Unternehmens aus: Warum sind wir hier? Was wollen wir erreichen? Welchen Nutzen stellen wir unseren Kunden zur Verfügung? Die Leitidee erwächst aus Weltbildern (untere Werte-Ebene) und Leitkonzepten (mittlere Werte-Ebenen). Eine Leitidee verbindet Interessen-Gruppen, fördert Partnerschaften, prägt die Identität eines Unternehmens und die seiner Mitarbeiter, motiviert alle Beteiligten und spricht auch deren emotionale Seite an, verstärkt die eigene und gemeinsame Identität, fördert den Konsens und die Zufriedenheit, hat vor allem qualitative Charakter und ist einfach zu vermitteln.

Konzeptionelle Grundsätze

Zielhorizont der Unternehmensgemeinschaft ist Selbstorganisation (in Richtung Autonomie), Vertrauen (auch Solidarität) und Kompetenz; es steht das moderne Menschenbild im Vordergrund. Als Leitbild zur individuellen Entwicklung gilt: Durch Eigenaktivität soll jedem die Möglichkeit gegeben werden sich selbstständig weiterentwickeln zu können. Dies schließt eine eigene Meinung zu bilden und sich selbstständig zu entscheiden ein; dabei ist auch auf andere Rücksicht zu nehmen. Jeder ist dafür mitverantwortlich, ein entsprechend anregendes Umfeld und eine verlässliche Beziehung zu Anderen zu bieten. Als Konzeptionelle Grundsätze gelten sechzehn Maximen.

Infostrategiekonzept OODA - Loop

OODA-Loop ist ein Informationsstrategiekonzept aus dem militärischen Bereich. Es definiert eine zirkuläre Entscheidungsschleife, die aufgrund eines neuen Ereignisses immer wieder durchlaufen wird. Die Theorie versucht somit eine Verhaltensweise, die Reaktion eines Individuums oder einer ganzen Organisation in einer (fremden) Umgebung gegenüber einem Ereignis abstrakt darzustellen. OODA bedeutet im Einzelnen: Observe - beobachten, Orient - orientieren, Decide - entscheiden und Act - handeln.

Visionäre Strategien und Trends

Durch Wissen (Wissensmanagement) und Kreativität können neue Konzepte und zukunftsfähige Innovationen entstehen. Best Practices , als Methode, Erfahrungswissen umzusetzen, funktionieren nur bei einfachen Problemstellungen. Komplexe oder chaotische Sachlagen benötigen einen anderen Umgang: Erst ausprobieren, dann wahrnehmen und erst am Ende reagieren. Neben Social Media, intellektuellem Kapital und Wandlungsfähigkeit spielt in diesem Kontext die IT eine wichtige, neue Rolle.

Entscheidungsfindung

Akteure (Führungskräfte und Mitarbeiter) müssen akzeptable

Entscheidungen treffen, auch bei Konflikten; Widersprüche

sind auf eine „höhere Ebene“ zu bringen. Die drei Arten von

Entscheidungen sind:

1. Logische Entscheidung (Experten fragen).

2. Taktische Entscheidung (schnell entscheiden).

3. Strategische Entscheidung (dialektischer Prozess).

Fast alle Entscheidungen (99%) sind Gewohnheiten (Schnelles

Denken nach D. Kanemann). Sollte man rational oder intuitiv

entscheiden? Es gibt rein rationale Abwägungen, aber keine

rein rationalen Entscheidungen, wegen der „begrenzten

Rationalität“ der Akteure. Entscheidungsgrundlage ist die

„subjektive Wahrheit“ des Akteurs, die intuitive

Entscheidungen zulässt.

Leitkonzepte, Leitbilder, Leitideen

Leitkonzepte, Leitbilder (mit Vision, Mission und Ziele)

und Leitideen basieren auf Weltbildern (d.h.

Weltanschauung & Menschenbild von Individuen).

Jede der Ebenen (Weltbild, Leitkonzept, Leitbilder) wird

bei einem grundlegenden Wandel durch Adaption (als

eine evolutionäre Eigenschaft) an die Umwelt

angepasst (siehe die Realität des Wandels). Dies

geschieht (aus wissenschaftlicher Sicht) häufig in Form

eines Paradigmenwechsels.

Ergänzt werden Leitkonzepte nach Möglichkeit durch

Visionäre Strategien (auch Alternativen) - zu einem

ganzheitlichen Konzept.

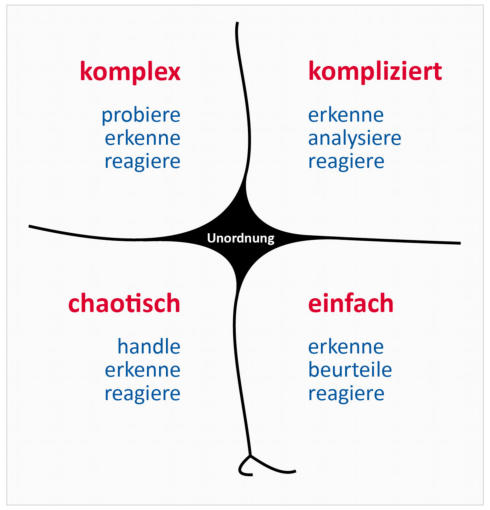

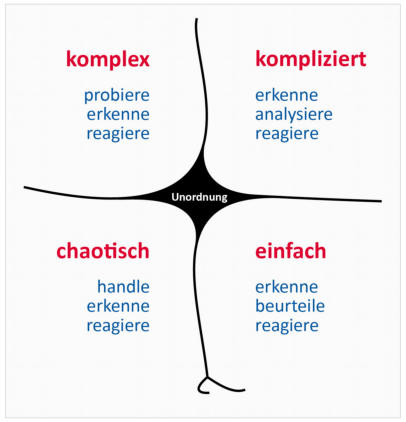

David John Snowden ist Experte für implizites Wissen und arbeitet als Dozent, Berater und

Wissenschaftler.

Im Rahmen des Cynefin-Frameworks werden Probleme nach ihrer Art klassifiziert und ein

entsprechender Umgang mit ihnen vorgeschlagen:

•

Einfache Probleme basieren auf klaren Ursache-Wirkungs-Beziehungen: Wenn eine

bestimmte Ausgangssituation beobachtet wird, kann auf Grund von Erfahrungen (“Best

Practices”) eine angemessene Reaktion stattfinden.

•

Bei komplizierten Problemen müssen Ausgangssituationen intensiver analysiert werden,

bevor darauf reagiert werden kann. Dabei gibt es häufig verschiedene Arten zu reagieren, die

ähnlich gut sind (“Good Practices”).

•

Komplexe Fragestellungen werden dadurch charakterisiert, dass aufgrund einer

Ausgangssituation die Wirkung bestimmter Maßnahmen nicht vorhersehbar ist. Somit wird

als Handlungsempfehlung eine experimentelle Herangehensweise (“ausprobieren,

wahrnehmen, reagieren”) vorgeschlagen (“Emergent Practices”).

•

Chaotische Problemstellungen sind so geartet, dass gar keine Ursache-Wirkungs-Beziehungen

aufgestellt werden können. Somit ist die Handlungsempfehlung agieren, wahrnehmen,

reagieren mit dem Ziel, das System zu stabilisieren. Dabei entstehen Erfahrungen im Sinne

einer “Novel Practice”.

“Novel Practice”

“Emergent Practices“

“Good Practices”

“Best Practices”

Aus: http://cognitive-edge.com/

Das Cynefin Frameworks - eine visionäres, strategisches Konzept

Leitkonzepte

(als grundlegende Werte)

Ein Leitkonzept liegt im Vergleich zum Leitbild stärker auf einer

grundlegenden Werte-Ebene. Das ausformulierte Leitkonzept

hat die Aufgabe als eine Art „Metaleitbild“ Einfluss auf die

Entwicklung von Methoden und die Ausgestaltung von

Leitbildern auszuüben. Leitkonzepte geben somit eher die

allgemeine Richtung vor, ohne detailliertere Vorstellungen zur

Umsetzung. Leitkonzepten liegen oft “Weltbilder” zu Grunde.

Auf diese “Weltbildebene” ist z. B. auch die Vorstellung

anzusiedeln, dass man “von der Natur lernen” kann.

Leitkonzept (Ganzheitliches Management)

Nach Ulrich ist ein (strategisches)

Konzept ein abstraktes

Gestaltungsmodell einer zu

erschaffenden Wirklichkeit, das

deren wesentlichen Komponenten

und Beziehungs- und

Wirkungsgefüge abbildet, aber

Möglichkeiten des konkreten

Planens (der Projekte) offen lässt.

Ein strategisches Konzept ist

langfristig angelegt und sollte auch

das Leitkonzept und das spezifische

Leitbild des Unternehmens

beinhalten; dies ist insbesondere

im

Kontext sozialer Systeme

anzustreben.

Kurzbeschreibung der Inhalte

Das Cynefin Frameworks -

eine visionäre Strategie

Qui i

Emergente Strategien

Strategien basieren nicht notwendigerweise

auf einer ausführlichen Analyse. Auch

werden nicht alle Strategien ausdrücklich

geplant. Vielmehr können sie sich auch als

Muster in einem Strom von Entscheidungen

und Handlungen des Unternehmens

"ergeben".

Solche emergenten Konzepte entspringen

zwar keiner formalen strategischen Analyse

und keiner expliziten Formulierung -

dennoch entsteht faktisch eine Strategie.

Einzelmaßnahmen formieren sich in diesem

Fall zumindest rückblickend zu einem

bestimmten Muster. Retrospektiv ist unter

Umständen sogar eine vergleichsweise

einheitliche, konsistente Strategie zu

erkennen.

Die Gründe für eine derartige Emergenz

sind äußerst vielschichtig. Zunächst lassen

sich die generellen Grenzen der Planbarkeit

dafür verantwortlich machen, die zum

Beispiel aus der Komplexität und Dynamik

der Umwelt, aus dem Charakter der

kollektiven politischen

Entscheidungsprozesse in Unternehmen

und aus beschränkten

Problemlösungskapazitäten von Individuen

resultieren.

Nachhaltiges Leitkonzept

(Wirtschaften)

Das in der Forstwirtschaft seit Jahrhunderten angewandte Prinzip der Nachhaltigkeit ist unter dem Aspekt der Ökonomie als Art des Wirtschaftens zu bezeichnen, bei welcher derzeitige Bedürfnisse befriedigt werden, ohne zukünftigen Generationen die Lebensgrundlagen zu entziehen (Sustainable Development). Kennzeichnung durch langfristig orientiertes Denken und Handeln, um ein Fließgleichgewicht der natürlichen Ressourcen zu erreichen. Neben der Ökonomie werden heute auch Ökologie und Soziales einbezogen.Normatives Leitkonzept

Als normatives Leitkonzept werden häufig internationale Standards verwendet, Zu den bekanntesten derartigen Normen zählen die ISO 9001 für Qualitätsmanagement, die ISO 14001 für Umweltmanagement, die ISO 31000 für Risikomanagement und die ISO 26000 für die Gesellschaftliche Verantwortung. Es handelt sich hierbei um weltweit anerkannte Normen, die von Unternehmen angewendet werden, um verifizierbare und transparente Abläufe (Verfahren, Prozesse, etc.) zu schaffen und die inhaltlichen Anforderungen zu erfüllen.Leitkonzepte

(als grundlegende Werte)

Ein Leitkonzept liegt im Vergleich zum Leitbild stärker

auf einer grundlegenden Werte-Ebene. Das

ausformulierte Leitkonzept hat die Aufgabe als eine

Art „Metaleitbild“ Einfluss auf die Entwicklung von

Methoden und die Ausgestaltung von Leitbildern

auszuüben. Leitkonzepte geben somit eher die

allgemeine Richtung vor, ohne detailliertere

Vorstellungen zur Umsetzung. Leitkonzepten liegen

oft “Weltbilder” zu Grunde. Auf diese “Weltbildebene”

ist z. B. auch die Vorstellung anzusiedeln, dass man

“von der Natur lernen” kann.

Ganzheitliches Management ist eine mehrdimensionale Sichtweise integrierter Untenehmensführung, die auch als Leitkonzept aufgefasst werden kann. Als Akronyme stehen neben „ganzheitlich" die Begriffe „integriert" und „mehrdimensional".„Das Gedankengut hat dort seine Berechtigung, wo Komplexität herrscht. Der Anspruch liegt darin, eine wissenschaftlich begründete Antwort zu finden, die Komplexität in der Umwelt und in der Innenwelt sozialer Systeme handhaben können.

Leitbild mit Vision, Mission

Ein Leitbild ist die intern vereinbarte Selbstbeschreibung der übergeordneten Ziele, als Vision (langfristiges Entwicklungsziel), als Mission (Daseins-Zweck, auch Nutzen) und als Werte (Grundsätze des Vorgehens und des Verhaltens) eines Unternehmens. Weder wirtschaftliche noch technologische, anwendungs- oder bedarfsorientierte Sichten vermögen allein die Richtung der Entwicklung zu weisen. Vielmehr sollten neben technischen und wirtschaftliche Entwicklungen (des Wandels) soziale und gesellschaftliche Werte in geeigneter Weise in ein gemeinsames Leitbild integriert werden.Leitidee als Sinnfindung

Die Leitidee drückt den Sinn des Unternehmens aus: Warum sind wir hier? Was wollen wir erreichen? Welchen Nutzen stellen wir unseren Kunden zur Verfügung? Die Leitidee erwächst aus Weltbildern (untere Werte-Ebene) und Leitkonzepten (mittlere Werte-Ebenen). Eine Leitidee verbindet Interessen- Gruppen, fördert Partnerschaften, prägt die Identität eines Unternehmens und die seiner Mitarbeiter, motiviert alle Beteiligten und spricht auch deren emotionale Seite an, verstärkt die eigene und gemeinsame Identität, fördert den Konsens und die Zufriedenheit, hat vor allem qualitative Charakter und ist einfach zu vermitteln.Empowerment als Leitidee

Empowerment kann als “Philosophie der Menschenstärken” aufgefasst und wohl am ehesten an seinen Leitideen festgemacht werden. Empowerment ist in seinen Anwendungsbereichen unterschiedlich ausgeprägt, bedeutet allerdings in Unternehmen, die Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter zu ermöglichen, und zu fördern, für höhere Positionen dagegen, Verantwortung abzugeben. Dies ist auch von einem betriebswirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Aspekt her betrachtet, da Mitarbeiter, die Verantwortung tragen, viel leistungsfähiger und motivierter sind.Konzeptionelle Grundsätze

Zielhorizont der Unternehmensgemeinschaft ist Selbstorganisation (in Richtung Autonomie), Vertrauen (auch Solidarität) und Kompetenz; es steht das moderne Menschenbild im Vordergrund. Als Leitbild zur individuellen Entwicklung gilt: Durch Eigenaktivität soll jedem die Möglichkeit gegeben werden sich selbstständig weiterentwickeln zu können. Dies schließt eine eigene Meinung zu bilden und sich selbstständig zu entscheiden ein; dabei ist auch auf andere Rücksicht zu nehmen. Jeder ist dafür mitverantwortlich, ein entsprechend anregendes Umfeld und eine verlässliche Beziehung zu Anderen zu bieten. Als Konzeptionelle Grundsätze gelten sechzehn Maximen.

Entscheidungsfindung

Akteure (Führungskräfte und Mitarbeiter) müssen

akzeptable Entscheidungen treffen, auch bei

Konflikten; Widersprüche sind auf eine „höhere

Ebene“ zu bringen. Die drei Arten von

Entscheidungen sind:

1. Logische Entscheidung (Experten fragen).

2. Taktische Entscheidung (schnell entscheiden).

3. Strategische Entscheidung (dialektischer

Prozess).

Fast alle Entscheidungen (99%) sind Gewohnheiten

(Schnelles Denken nach D. Kanemann). Sollte man

rational oder intuitiv entscheiden? Es gibt rein

rationale Abwägungen, aber keine rein rationalen

Entscheidungen, wegen der „begrenzten

Rationalität“ der Akteure. Entscheidungsgrundlage

ist die „subjektive Wahrheit“ des Akteurs, die

intuitive Entscheidungen zulässt.

Entscheidertypen

Die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahren stark

verändert: Sie ist schneller und unübersichtlicher

geworden. Müssen Entscheidungen getroffen

werden, bleibt der Führungsriege zuweilen nur

wenig Zeit, um umfassend zu recherchieren und alle

nötigen Informationen zu sammeln. Und auch,

wenn Entscheidungen zum Job-Alltag gehören, nicht

jede Führungskraft hat immer den Mut und die

Fähigkeit zur Entscheidung. Entscheidungen sind

häufig von der Persönlichkeit, d.h. vom

Entscheidertyp abhängig; klassische

Entscheidertypen sind z.B. die folgenden Drei:

1. Entscheider (Besitzer), 2. Top-Manager (Macher)

und 3. Visionär (Entdecker).

Alternative Wirtschafts- und

Gesellschaftskonzepte

Dieses Zukunftsdossier beschreibt verschiedene

Wirtschafts- und Gesellschafts-Konzepte, die alle ein

gemeinsames Ziel verfolgen: die Lebensqualität und

das Wohlbefinden der Menschen zu erhöhen und

dabei gleichzeitig innerhalb der ökologischen

Tragfähigkeit des Planeten zu bleiben. Die folgenden

Themen sind Alternativen, die auf Wachstum

mit neuen Attributen setzen, die Wachstum als

Problem thematisieren

und die das Wohlbefinden der Menschen ins

Zentrum rücken.

Infostrategiekonzept OODA - Loop

OODA-Loop ist ein Informationsstrategiekonzept aus dem militärischen Bereich. Es definiert eine zirkuläre Entscheidungsschleife, die aufgrund eines neuen Ereignisses immer wieder durchlaufen wird. Die Theorie versucht somit eine Verhaltensweise, die Reaktion eines Individuums oder einer ganzen Organisation in einer (fremden) Umgebung gegenüber einem Ereignis abstrakt darzustellen. OODA bedeutet im Einzelnen: Observe - beobachten, Orient - orientieren, Decide - entscheiden und Act - handeln.Visionäre Strategien und Trends

Durch Wissen (Wissensmanagement) und Kreativität können neue Konzepte und zukunftsfähige Innovationen entstehen. Best Practices , als Methode, Erfahrungswissen umzusetzen, funktionieren nur bei einfachen Problemstellungen. Komplexe oder chaotische Sachlagen benötigen einen anderen Umgang: Erst ausprobieren, dann wahrnehmen und erst am Ende reagieren. Neben Social Media, intellektuellem Kapital und Wandlungsfähigkeit spielt in diesem Kontext die IT eine wichtige, neue Rolle.

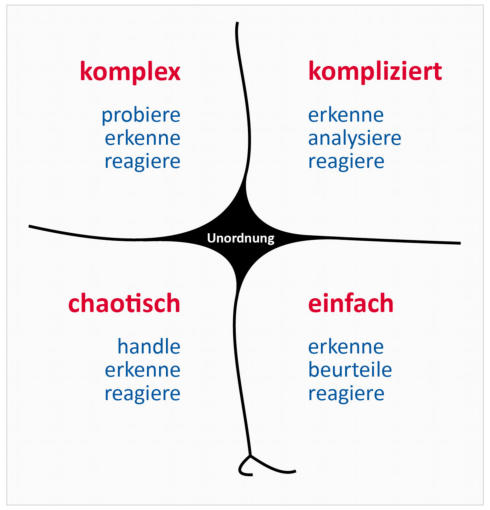

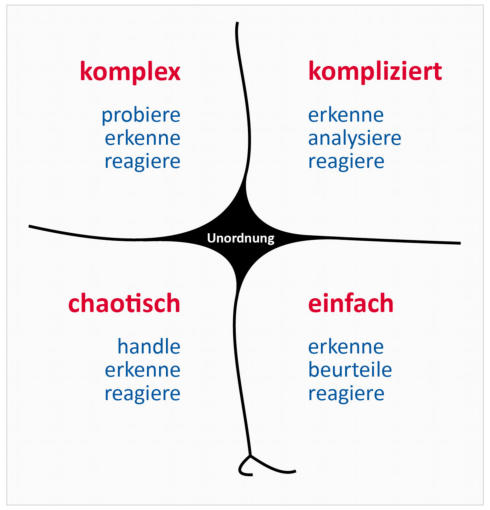

David John Snowden ist Experte für

implizites Wissen und arbeitet als

Dozent, Berater und Wissenschaftler.

Im Rahmen des Cynefin-Frameworks

werden Probleme nach ihrer Art

klassifiziert und ein entsprechender

Umgang mit ihnen vorgeschlagen:

•

Einfache Probleme basieren auf

klaren Ursache-Wirkungs-

Beziehungen: Wenn eine

bestimmte Ausgangssituation

beobachtet wird, kann auf Grund

von Erfahrungen (“Best Practices”)

eine angemessene Reaktion

stattfinden.

•

Bei komplizierten Problemen

müssen Ausgangssituationen

intensiver analysiert werden,

bevor darauf reagiert werden

kann. Dabei gibt es häufig

verschiedene Arten zu reagieren,

die ähnlich gut sind (“Good

Practices”).

•

Komplexe Fragestellungen

werden dadurch charakterisiert,

dass aufgrund einer

Ausgangssituation die Wirkung

bestimmter Maßnahmen nicht

vorhersehbar ist. Somit wird als

Handlungsempfehlung eine

experimentelle

Herangehensweise

(“ausprobieren, wahrnehmen,

reagieren”) vorgeschlagen

(“Emergent Practices”).

•

Chaotische Problemstellungen

sind so geartet, dass gar keine

Ursache-Wirkungs-Beziehungen

aufgestellt werden können. Somit

ist die Handlungsempfehlung

agieren, wahrnehmen, reagieren

mit dem Ziel, das System zu

stabilisieren. Dabei entstehen

Erfahrungen im Sinne einer

“Novel Practice”.

Leitkonzepte, Leitbilder,

Leitideen

Leitkonzepte, Leitbilder (mit Vision, Mission

und Ziele) und Leitideen basieren auf

Weltbildern (d.h. Weltanschauung &

Menschenbild von Individuen).

Jede der Ebenen (Weltbild, Leitkonzept,

Leitbilder) wird bei einem grundlegenden

Wandel durch Adaption (als eine evolutionäre

Eigenschaft) an die Umwelt angepasst (siehe

die Realität des Wandels). Dies geschieht (aus

wissenschaftlicher Sicht) häufig in Form eines

Paradigmenwechsels.

Ergänzt werden Leitkonzepte nach Möglichkeit

durch Visionäre Strategien (auch Alternativen)

Nach Ulrich ist ein (strategisches) Konzept ein abstraktes Gestaltungsmodell einer zu erschaffenden Wirklichkeit,

das deren wesentlichen Komponenten und Beziehungs- und Wirkungsgefüge abbildet, aber Möglichkeiten des

konkreten Planens (der Projekte) offen lässt. Ein strategisches Konzept ist langfristig angelegt und sollte auch das

Leitkonzept und das spezifische Leitbild des Unternehmens beinhalten; dies ist insbesondere

im Kontext sozialer

Systeme anzustreben.

Kurzbeschreibung der Inhalte

Ganzheitliches Management ist eine mehrdimensionale Sichtweise integrierter Untenehmensführung, die auch als Leitkonzept aufgefasst werden kann. Als Akronyme stehen neben „ganzheitlich" die Begriffe „integriert" und „mehrdimensional".„Das Gedankengut hat dort seine Berechtigung, wo Komplexität herrscht. Der Anspruch liegt darin, eine wissenschaftlich begründete Antwort zu finden, die Komplexität in der Umwelt und in der Innenwelt sozialer Systeme handhaben können.

Leitkonzepte

(als grundlegende Werte)

Entscheidertypen

Die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahren stark verändert:

Sie ist schneller und unübersichtlicher geworden. Müssen

Entscheidungen getroffen werden, bleibt der Führungsriege

zuweilen nur wenig Zeit, um umfassend zu recherchieren und

alle nötigen Informationen zu sammeln. Und auch, wenn

Entscheidungen zum Job-Alltag gehören, nicht jede

Führungskraft hat immer den Mut und die Fähigkeit zur

Entscheidung. Entscheidungen sind häufig von der

Persönlichkeit, d.h. vom Entscheidertyp abhängig; klassische

Entscheidertypen sind z.B. die folgenden Drei:

1. Entscheider (Besitzer), 2. Top-Manager (Macher) und

3. Visionär (Entdecker).

Empowerment als Leitidee

Empowerment kann als “Philosophie der Menschenstärken” aufgefasst und wohl am ehesten an seinen Leitideen festgemacht werden. Empowerment ist in seinen Anwendungsbereichen unterschiedlich ausgeprägt, bedeutet allerdings in Unternehmen, die Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter zu ermöglichen, und zu fördern, für höhere Positionen dagegen, Verantwortung abzugeben. Dies ist auch von einem betriebswirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Aspekt her betrachtet, da Mitarbeiter, die Verantwortung tragen, viel leistungsfähiger und motivierter sind.

Leitkonzepte, Leitbilder, Leitideen

Leitkonzepte, Leitbilder (mit Vision, Mission und Ziele)

und Leitideen basieren auf Weltbildern (d.h.

Weltanschauung & Menschenbild von Individuen).

Jede der Ebenen (Weltbild, Leitkonzept, Leitbilder) wird

bei einem grundlegenden Wandel durch Adaption (als

eine evolutionäre Eigenschaft) an die Umwelt

angepasst (siehe die Realität des Wandels). Dies

geschieht (aus wissenschaftlicher Sicht) häufig in Form

eines Paradigmenwechsels.

Ergänzt werden Leitkonzepte nach Möglichkeit durch

Visionäre Strategien (auch Alternativen) - zu einem

ganzheitlichen Konzept.

“Novel Practice”

“Emergent Practices“

Das Cynefin Frameworks - eine visionäres, strategisches Konzept

Nach Ulrich ist ein (strategisches) Konzept ein abstraktes Gestaltungsmodell einer zu erschaffenden Wirklichkeit,

das deren wesentlichen Komponenten und Beziehungs- und Wirkungsgefüge abbildet, aber Möglichkeiten des

konkreten Planens (der Projekte) offen lässt. Ein strategisches Konzept ist langfristig angelegt und sollte auch das

Leitkonzept und das spezifische Leitbild des Unternehmens beinhalten; dies ist insbesondere

im Kontext sozialer

Systeme anzustreben.

Kurzbeschreibung der Inhalte

Ganzheitliches Management

Ganzheitliches Management ist eine mehrdimensionale Sichtweise integrierter Untenehmensführung, die auch als Leitkonzept aufgefasst werden kann. Als Akronyme stehen neben „ganzheitlich" die Begriffe „integriert" und „mehrdimensional".„Das Gedankengut hat dort seine Berechtigung, wo Komplexität herrscht. Der Anspruch liegt darin, eine wissenschaftlich begründete Antwort zu finden, die Komplexität in der Umwelt und in der Innenwelt sozialer Systeme handhaben können.

Entscheidertypen

Die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahren stark verändert:

Sie ist schneller und unübersichtlicher geworden. Müssen

Entscheidungen getroffen werden, bleibt der Führungsriege

zuweilen nur wenig Zeit, um umfassend zu recherchieren und

alle nötigen Informationen zu sammeln. Und auch, wenn

Entscheidungen zum Job-Alltag gehören, nicht jede

Führungskraft hat immer den Mut und die Fähigkeit zur

Entscheidung. Entscheidungen sind häufig von der

Persönlichkeit, d.h. vom Entscheidertyp abhängig; klassische

Entscheidertypen sind z.B. die folgenden Drei:

1. Entscheider (Besitzer), 2. Top-Manager (Macher) und

3. Visionär (Entdecker).

Empowerment als Leitidee

Empowerment kann als “Philosophie der Menschenstärken” aufgefasst und wohl am ehesten an seinen Leitideen festgemacht werden. Empowerment ist in seinen Anwendungsbereichen unterschiedlich ausgeprägt, bedeutet allerdings in Unternehmen, die Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter zu ermöglichen, und zu fördern, für höhere Positionen dagegen, Verantwortung abzugeben. Dies ist auch von einem betriebswirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Aspekt her betrachtet, da Mitarbeiter, die Verantwortung tragen, viel leistungsfähiger und motivierter sind.

Leitkonzepte, Leitbilder, Leitideen

Leitkonzepte, Leitbilder (mit Vision, Mission und Ziele)

und Leitideen basieren auf Weltbildern (d.h.

Weltanschauung & Menschenbild von Individuen).

Jede der Ebenen (Weltbild, Leitkonzept, Leitbilder) wird

bei einem grundlegenden Wandel durch Adaption (als

eine evolutionäre Eigenschaft) an die Umwelt

angepasst (siehe die Realität des Wandels). Dies

geschieht (aus wissenschaftlicher Sicht) häufig in Form

eines Paradigmenwechsels.

Ergänzt werden Leitkonzepte nach Möglichkeit durch

Visionäre Strategien (auch Alternativen) - zu einem

ganzheitlichen Konzept.

“Novel Practice”

“Emergent Practices“

Das Cynefin Frameworks - eine visionäres, strategisches Konzept

Leitkonzepte

(als grundlegende Werte)

Ein Leitkonzept liegt im Vergleich zum Leitbild stärker auf einer

grundlegenden Werte-Ebene. Das ausformulierte Leitkonzept

hat die Aufgabe als eine Art „Metaleitbild“ Einfluss auf die

Entwicklung von Methoden und die Ausgestaltung von

Leitbildern auszuüben. Leitkonzepte geben somit eher die

allgemeine Richtung vor, ohne detailliertere Vorstellungen zur

Umsetzung. Leitkonzepten liegen oft “Weltbilder” zu Grunde.

Auf diese “Weltbildebene” ist z. B. auch die Vorstellung

anzusiedeln, dass man “von der Natur lernen” kann.